手法6:(スペース・ルーム)スキマを言葉にしてみるラジオMethod 6: (SPACE / ROOM) verbalizing the “gaps”

協働の場へのもうひとつの経路 Another route for collaboration

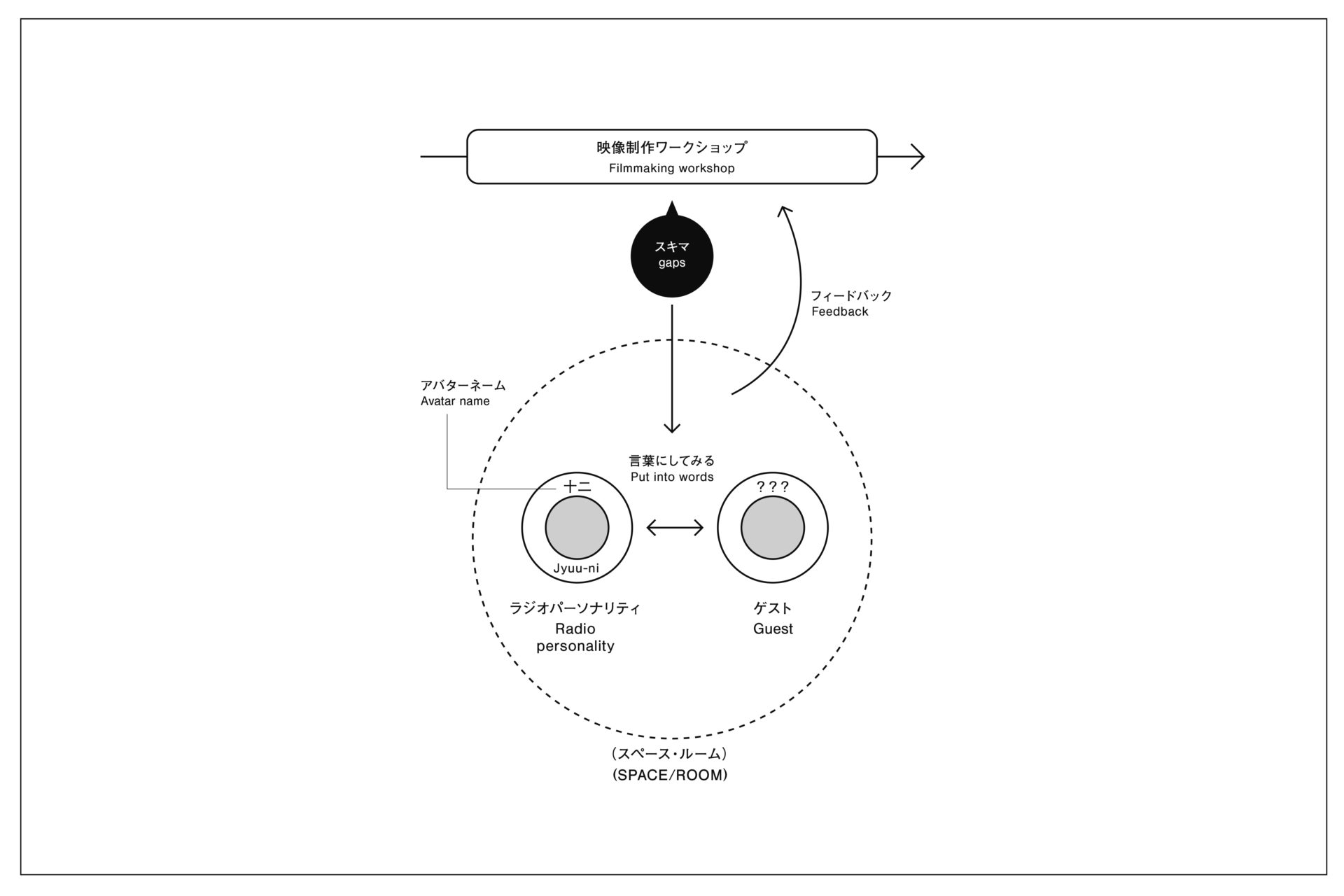

ポッドキャスト番組「(スペース・ルーム)スキマを言葉にしてみるラジオ」は映像制作ワークショップと並行して展開するもうひとつのプロジェクトである。個人のルーツに着目した映像制作に取り組むワークショップでは、「ルーツ」という言葉における解釈の多様さや、ステレオタイプなフレームに当てはまらない個人史の一部に触れてきた。そうした“当てはまらない”エピソードは、従来の認識の間に見逃してきた「スキマ」として現れる。このプロジェクトでは、そのようなさまざまな「スキマ」を言葉にすることを試み、共有する“場(スペース・ルーム)”としてラジオを起動させる。

このラジオは「十二(じゅうに)」と名乗るパーソナリティによって進行される。十二についてはそのアバターネームとKINOミーティングのワークショップ参加者である、という情報以外は明らかにされていない。“海外に(も)ルーツをもつ人”なのだろうと想定できるが、ルーツや出自については番組内でも直接的には説明されない。また、番組は毎回ゲスト(同様にアバターネームを使用)を招く形式になっており、十二が提案するトークテーマをもとにふたりの会話が展開される。The podcast series (SPACE/ROOM): verbalizing the “gaps” is a simultaneous project aside from the filmmaking workshop. During the filmmaking workshop which focused on individual origins or “roots,” the various interpretations of the term and biographies that could not be framed into stereotypes came up as topics. These kinds of “out-of-frame” episodes arose as overlooked “gaps” between conventional perceptions. Thus, the podcast series (SPACE/ROOM) launched as a place to share the attempt to verbalize these miscellaneous “gaps.”

The series is hosted by a personality that goes by the name of “Twelve (Jyuu-ni).” Listeners are only informed of Twelve that it is their avatar name, and they are one of the participants from KINO Meeting. It is likely to assume they are a “person who (also) has backgrounds overseas,” although their roots or origin is not directly explained in the series. Each episode invites a guest (who also uses their avatar name), and the conversation develops between the two based on the theme suggested by Twelve.

「アバターネーム」の使用を提案した十二はそうすることで「話せることがある」とその意図を話す。それは“海外に(も)ルーツをもつ人”たちが、外見や名前などの情報によりコミュニケーションが発生する手前で“異なる人”として判断され、なおかつそれについての“説明”を求められる傾向があることと関係する。実際に、そのような要求に対して、余計なやりとりを避けるためにステレオタイプな説明をすることもあるという。このラジオでのアバターネームは、その“手前の判断”や“説明の要求”をくぐり抜ける方法として起用され、番組では回ごとに設けられたトークテーマについての対話が冒頭から繰り広げられる。たとえ出演者の出自に関する情報に触れなかったとしても、いや、一切触れずにいるからこそ、語られる内容はものすごく“個人的”なものとなり、「スキマ」をゆるやかにつくりだす。

「(スペース・ルーム)スキマを言葉にしてみるラジオ」はKINOミーティングが映像制作ワークショップにおいて繰り返してきたことを、あらためて見つめ直す試みでもある。“語る”こと、“聞く”こと、“ともにつくる”こと、そうした行為はワークショップでは“ルール”や“手順”としてプログラムにしているが、このラジオではそれぞれの行為に本来どのような意味や影響があるのかをあらためて考える機会をつくる。ここでの発見や意識は、ワークショップのプログラムや映像作品の制作現場に対するフィードバックとなる。Twelve explains their intention on suggesting the use of avatar names as “means to talk about more.” Furthermore, it relates to the fact that “people who (also) have backgrounds overseas” tend to be judged as “different people” based on superficial information such as their appearance or names even before communication took place, and are asked to “explain” about it. In fact, in response to such requests, they sometimes give stereotypical explanations to avoid unnecessary interactions. In the podcast series, which starts each episode with a dialogue about the given theme, avatar names are used as a way to go beyond the “short-term judgment” and “demand for explanation.” Even if information about the origins of the guest and host is not mentioned—or rather, because it is not mentioned at all—the dialogue content becomes extremely “personal” which becomes a cause to gently create the “gap.”

(SPACE/ROOM): verbalizing the "gaps" is also an attempt to reconsider what KINO Meeting has repeatedly done through its filmmaking workshops. The action of “talking,” “listening,” and to “create together” is programmed as workshop rules and procedures. On the other hand, the podcast series lets us reconsider the essential meaning and impact of each action. The discoveries and awareness gained here will serve as feedback for the workshop program and the filmmaking production site.

(スペース・ルーム)スキマを言葉にしてみるラジオ (SPACE / ROOM) verbalizing the “gaps”

EP.1 会話≠『自分のこと』を話す(2023年8月13日)

EP.2 私が最も美しかった時(2023年10月31日)

EP.3 学校の休み時間に何をしていましたか?(2023年12月13日)

EP.4 属性という概念がなければ、どのように自己紹介をしますか?(2024年1月9日)

EP.5 もし先祖に会えるなら何を話したいですか?(2024年2月17日)

EP.6 家族から教わりたいレシピはなんですか?(2024年3月24日)EP.1 Conversation≠ talking about ourselves (13th Aug. 2023)

EP.2 When I was at my most beautiful (31st Oct. 2023)

EP.3 What were your school recess activities? (13th Dec. 2023)

EP.4 How would you introduce yourself without concept of attributes? (9th Jan. 2024)

EP.5 What would you talk about if you could meet your ancestors? (7th Feb. 2024)

EP.6 What recipes do you want to learn from your family? (24th Mar. 2024)